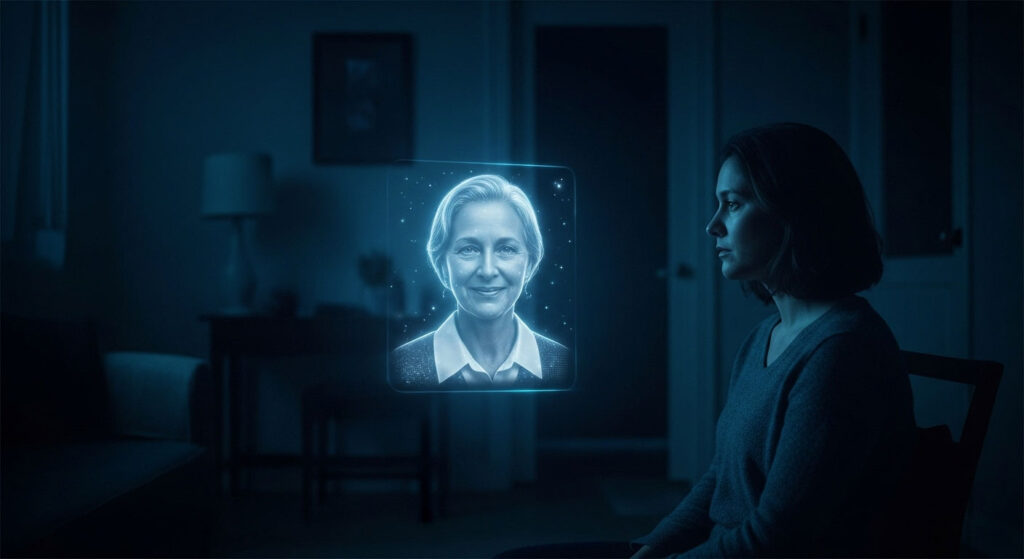

人がこの世を去ったあとも、その声や言葉がAIによって語り続ける――。

「デジタルレガシー」と呼ばれる技術は、私たちの記憶をアルゴリズムの中で“生かし続ける”という

かつてない選択肢を突きつけています。

それは慰めなのか、それとも“心の再現”という新たな喪失なのか。

亡き人を再現するAIの現在地

近年、AIは膨大なテキストや音声データから人格モデルを生成し、まるで本人のように会話する「デジタルヒューマン」を生み出しています。

SNSの投稿履歴、ボイスメッセージ、メールの文体――。

そこから抽出された「傾向」や「語りの癖」が、AIの人格を形作るのです。

海外では、家族が亡き人と会話できるアプリが開発され、実際に「悲嘆の癒し」として一定の効果を上げている例もあります。

しかし同時に、「死者の肖像を誰が所有するのか」という倫理的な問いも浮上しています。

テクノロジーと感情の交差点

AIが生成する言葉は、確率的に導き出された「似ている応答」に過ぎません。

けれど、人はそこに“魂の続き”を見てしまう。

記憶と感情の残響が、テクノロジーの中に幻の存在を再び生み出すのです。

心理学では、こうした現象を「対象恒常性の拡張」と呼びます。

失われた存在を心の中に保ち続ける力。

AIはその構造を外部化し、可視化された喪のプロセスとして機能しているのかもしれません。

“再会”がもたらす倫理の曖昧さ

もしAIが故人の声で語りかけてくるとき、その言葉は誰のものでしょうか。

本人? 遺族? それともアルゴリズム?

法律上の「人格権」や「著作権」では整理しきれない“死後の自己”という新しい存在が生まれています。

さらに、企業が感情的データを収集・学習に用いることで、“喪失”がビジネス化する危険性も指摘されています。

デジタル来世という選択

AIが亡き人を再現する時代――

それは“永遠に別れられない社会”の幕開けでもあります。

喪失を恐れ、記憶を保存し、存在を延命させようとする私たち。

その欲望こそが、AIに魂を吹き込む原動力なのかもしれません。

私たちは今、「死後に何を残すか」だけでなく、「生きた証をどこまで共有してよいのか」を問われています。

AIが映すのは、死者ではなく――生者の執着なのです。