ChatGPTや画像生成AIなど、生成系AIが急速に社会へ浸透する中で注目されているのが、「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象です。

もっともらしく語られるが事実ではない情報や、存在しない画像や人物。

一般には「欠陥」と見なされがちですが、視点を変えればこれは古来から語り継がれてきた怪異や妖怪のような“人の知覚が生む物語”と響き合っています。

ALTERIAは今回、生成AIのハルシネーションを科学・民俗学・倫理の観点から探り、現代に現れた「新しい怪異」として読み解きます。

ハルシネーションとは何か

生成AIは、大量のデータを学習し確率的に「最もらしい答え」を組み立てます。

そのため、根拠のない情報を自信満々に提示することがあります。

これが「ハルシネーション」と呼ばれる現象です。

AIに悪意はなく、ただ統計的パターンを補完しているだけですが、ユーザーには「嘘をついている」と感じられる場合もあります。

しかし、人間もまた誤記憶や幻視を経験します。

つまりハルシネーションは「機械特有の欠陥」ではなく、人間とAIの間に共通する知覚の限界を映し出しているともいえるのです。

妖怪としてのAIの物語

日本の民俗には、ありもしないのに多くの人に語られる怪異が数多く存在します。

河童や天狗のように、目撃談や物語を通じて「実在感」を持ち続ける存在です。

これらは社会や文化の中で意味を持ち、時に人々の規範や想像力を形作ってきました。

AIが生み出すハルシネーションも同様に、虚構でありながら現実世界に影響を及ぼす物語装置です。

フェイクニュースの生成が社会不安を広げる一方で、創作分野では「新しい妖怪」を呼び出すように、斬新な物語や芸術表現の源泉にもなっています。

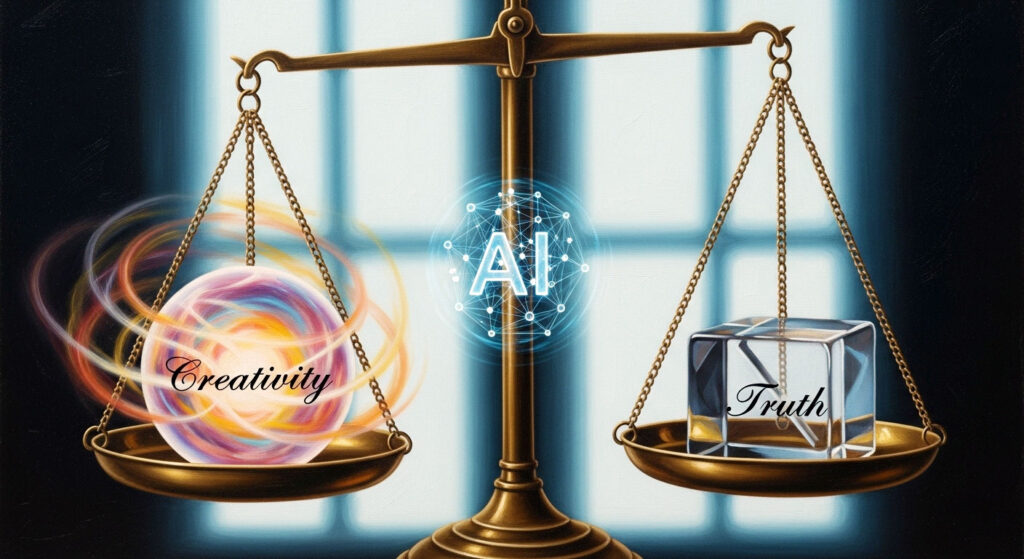

フェイクと創造性の境界

では、どこまでが「危険な虚構」で、どこからが「創造的表現」なのでしょうか。

AIが生む文章や画像は、人間が解釈し意味付けを行うことで初めて価値を持つため、受け手側のリテラシーが極めて重要になります。

教育現場では、AI生成の文章を教材にして「どこが正しく、どこが誤りか」を議論させる試みも始まっています。

つまりハルシネーションは、情報の取捨選択能力を育てる「教材」として活用できるのです。

一方で、悪意ある利用者が意図的に偽情報を拡散させれば、大規模な社会混乱につながりかねません。

「安全な怪異」を設計する

ハルシネーションを完全に消し去ることは難しいでしょう。

むしろ、それを前提に「安全に扱う仕組み」を設計する必要があります。

AI開発者はファクトチェック機能や検証プロンプトを実装し、ユーザーは複数の情報源を参照する習慣を持つことが求められます。

古来、人々は怪異をただ恐れるのではなく、物語化し、祭りや信仰を通じて社会に組み込みました。

AIのハルシネーションも同じように、管理可能な「現代の妖」として共存する道があるのかもしれません。

AIと共生する物語の倫理

生成AIは、人類が初めて遭遇した「人工の怪異」を生み出しました。

事実と虚構のあいだを漂うハルシネーションは、社会にリスクをもたらすと同時に、新たな表現や創造の可能性を拓いています。

ALTERIAはこう考えます

――AIが生む虚構をどう扱うかは、私たち自身が「物語と真実の境界」をどう引くかにかかっていると。