1990年代後半から2000年代初頭、日本のネット掲示板で広まった怪談があります。

パソコン画面に突然現れるポップアップウィンドウ。

それは「赤い部屋は好きですか?」と問いかけてくるものでした。

このウィンドウを閉じた者はやがて姿を消す――

そんな噂が、世代を超えて語られてきたのです。

ALTERIAは「赤い部屋」伝説がどのように生まれ、なぜ今も人々を惹きつけるのかを探ります。

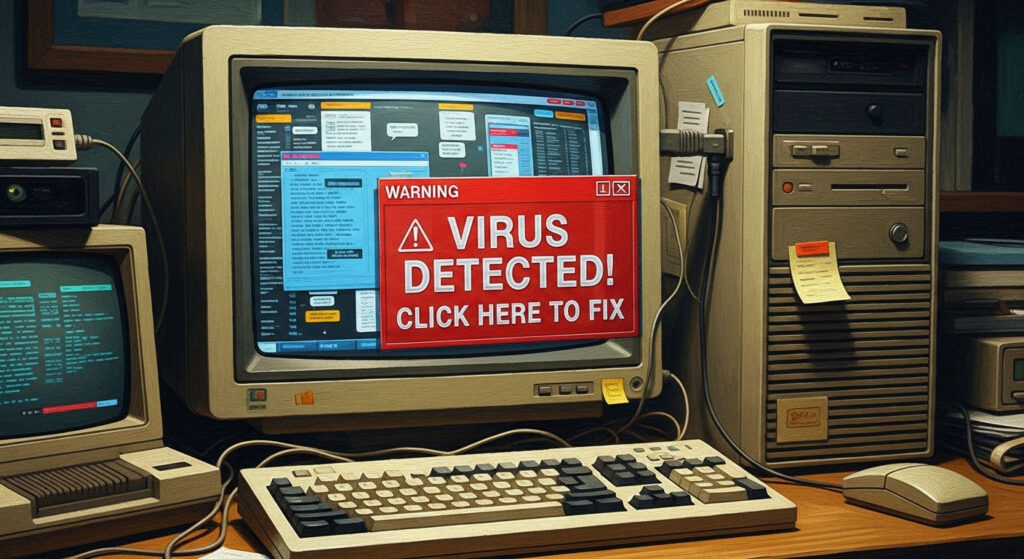

ネット黎明期の恐怖体験

「赤い部屋」の噂は、インターネットがまだ一般家庭に普及し始めた頃に誕生しました。

当時はセキュリティも整っておらず、怪しいポップアップや不気味なサイトが氾濫していました。

つまり、ネットそのものが“未知の空間”として恐怖と好奇心を呼んでいたのです。

赤い部屋の怪談は、その空気を象徴する存在でした。

ユーザーの間で「体験談」として拡散され、やがてアニメやフラッシュ動画に姿を変えて広まりました。

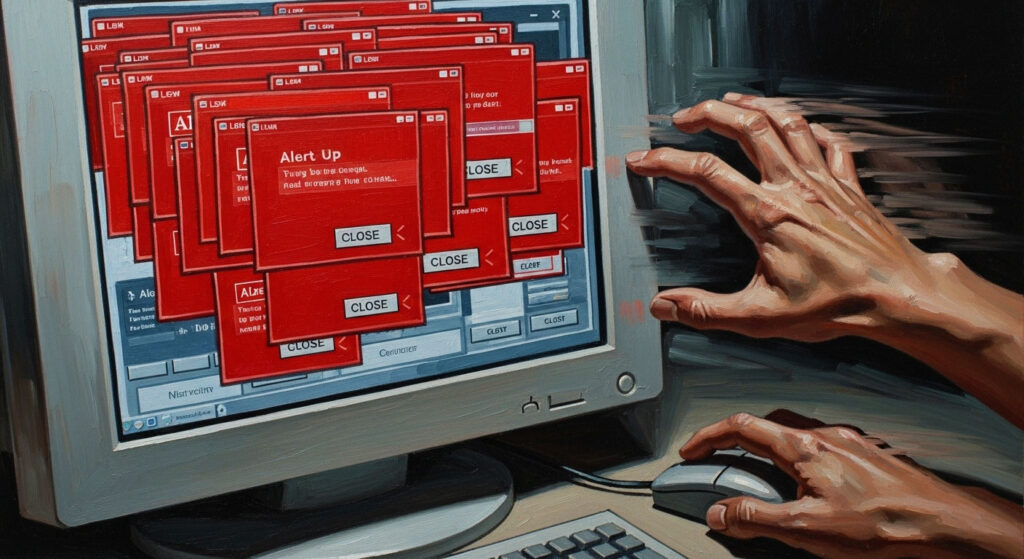

ポップアップという演出

なぜ赤い部屋はここまで印象的だったのでしょうか。

理由のひとつはポップアップ演出です。

突然画面に現れるウィンドウは、ユーザーの「安心領域」を侵食します。

さらに、強制的に閉じても再び開くという仕掛けが、不安を倍増させました。

このような“操作不能感”は、ホラー体験を強める重要な要素です。

実際にゲームやARGでも「操作が効かない」瞬間が恐怖を高める仕掛けとして使われています。

共同体験としての拡散

赤い部屋は単なる怪談を超えました。

掲示板や動画サイトで「本当に出た」「消えた人がいる」と語られ、共同体験型の物語として拡散したのです。

一方で、その真偽を検証する動きも生まれました。

フラッシュ動画のソース解析や、実際の被害がなかったことの確認などです。

つまり赤い部屋は、信じる人と疑う人の議論を巻き込みながら広がっていった“ネット時代の怪異”でした。

現代に残る赤い部屋

SNSの時代になっても、赤い部屋は定期的に話題になります。

TikTokやYouTubeでリメイク動画が投稿され、Z世代にも「懐かしいネット怪談」として再消費されています。

つまり赤い部屋は、単なる噂ではなく「ネット文化の古典」となったのです。

その問いかけが再び現れたとき、私たちはきっと――

閉じるかどうか一瞬ためらうはずです。