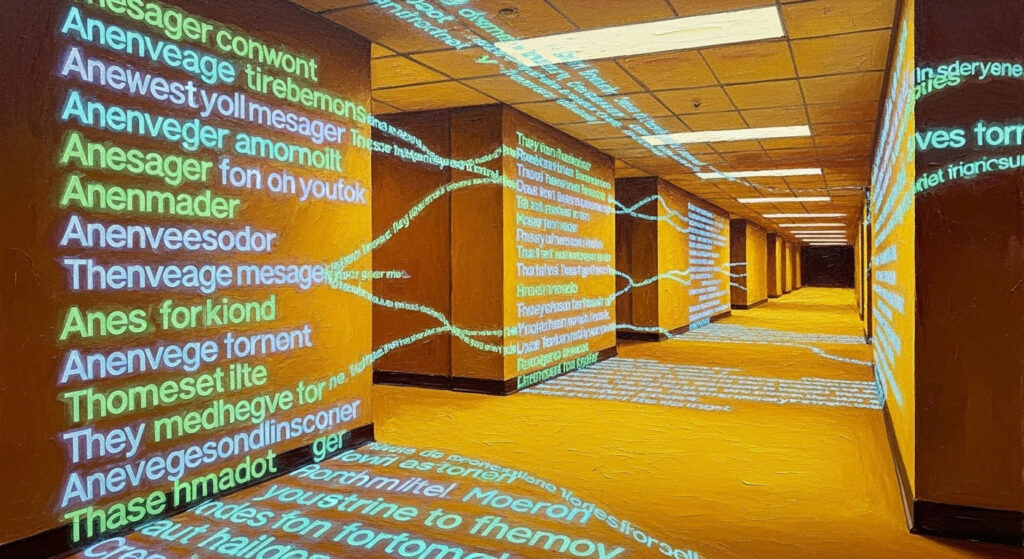

黄ばんだ蛍光灯が唸りをあげています。

無限に続くカーペットの廊下は、出口のないオフィス空間のような迷路です。

これがBackroomsと呼ばれる都市伝説です。

2019年、ある匿名掲示板に投稿された一枚の画像が始まりでした。

その不気味な光景は瞬く間に拡散され、世界中のネット文化へと広がったのです。

なぜこの単純な空間が、若者に「恐怖」と「既視感」を同時に与えたのでしょうか。

ALTERIAは今回、その正体と拡散の仕組みに迫ります。

起源と拡散のプロセス

Backroomsは、匿名掲示板に投稿された「現実からノークリップして落ちると閉じ込められる空間」という書き込みから始まりました。

黄ばんだ壁、ブーンと鳴る蛍光灯、そして終わりのない廊下。

描写はシンプルでしたが、逆にその曖昧さが恐怖を呼びました。

そのため、多くのユーザーがミームとして拡散しました。

さらにYouTube動画やARG(代替現実ゲーム)、VR体験へと発展し、幅広い層に受け入れられました。

つまり曖昧な出自が信憑性を高め、都市伝説として急速に広がったのです。

既視感と不安を呼ぶ「リミナルスペース」

Backroomsが注目される理由のひとつは、「誰もが一度は見たことのあるような空間」であることです。

オフィスやホテルの廊下、学校のロビーなど。

どこにでもある風景なのに、不安を強く誘います。

心理学的に言えば、これは「リミナルスペース」と呼ばれる効果です。

つまり境界的で中途半端な空間が、人間に強烈な違和感を与えるのです。

安心できるはずの場所が不気味に見える。

この二重の感情が、Backroomsを現代の“異界”に変えました。

共同創作としての拡張

Backroomsは、最初の画像にとどまりません。

さらにユーザーたちが新しい階層や怪異を付け足し、数百に及ぶレベル設定を作り出しました。

一方で、その過程は個人の想像にとどまらず、共同創作の神話として展開しました。

ファンはタグやルールを共有し、物語を追加していきます。

結果として「誰もが参加できる都市伝説」へと進化したのです。

これは日本の怪談「きさらぎ駅」と同じように、ひとつの発端が無数の物語を生む構造に似ています。

境界を越えるコンテンツ体験

YouTubeやTikTokでは、クリエイターが実写映像や3DCGを駆使してBackroomsを再現しました。

視聴者は、まるで自分が迷路に迷い込んだかのような没入感を得ます。

さらにゲーム作品やARGと組み合わさることで、現実と虚構の境界は一層あいまいになりました。

つまりBackroomsは「見る怪談」から「体験する怪談」へと進化したのです。

Backroomsが映す現代社会

Backroomsの人気は、単なるホラー趣味だけではありません。

出口のない迷路や同じ景色の繰り返しは、現代社会に広がる閉塞感や孤独を象徴しています。

そのため若者たちは、この迷路に物語を付け足し、共有し合いました。実際に「不安を共有可能な体験」へと変換しているのです。

Backroomsはこう問いかけます。

“この迷路から抜け出せないのは、仮想空間のことなのか。それとも私たちの現実そのものなのか。”