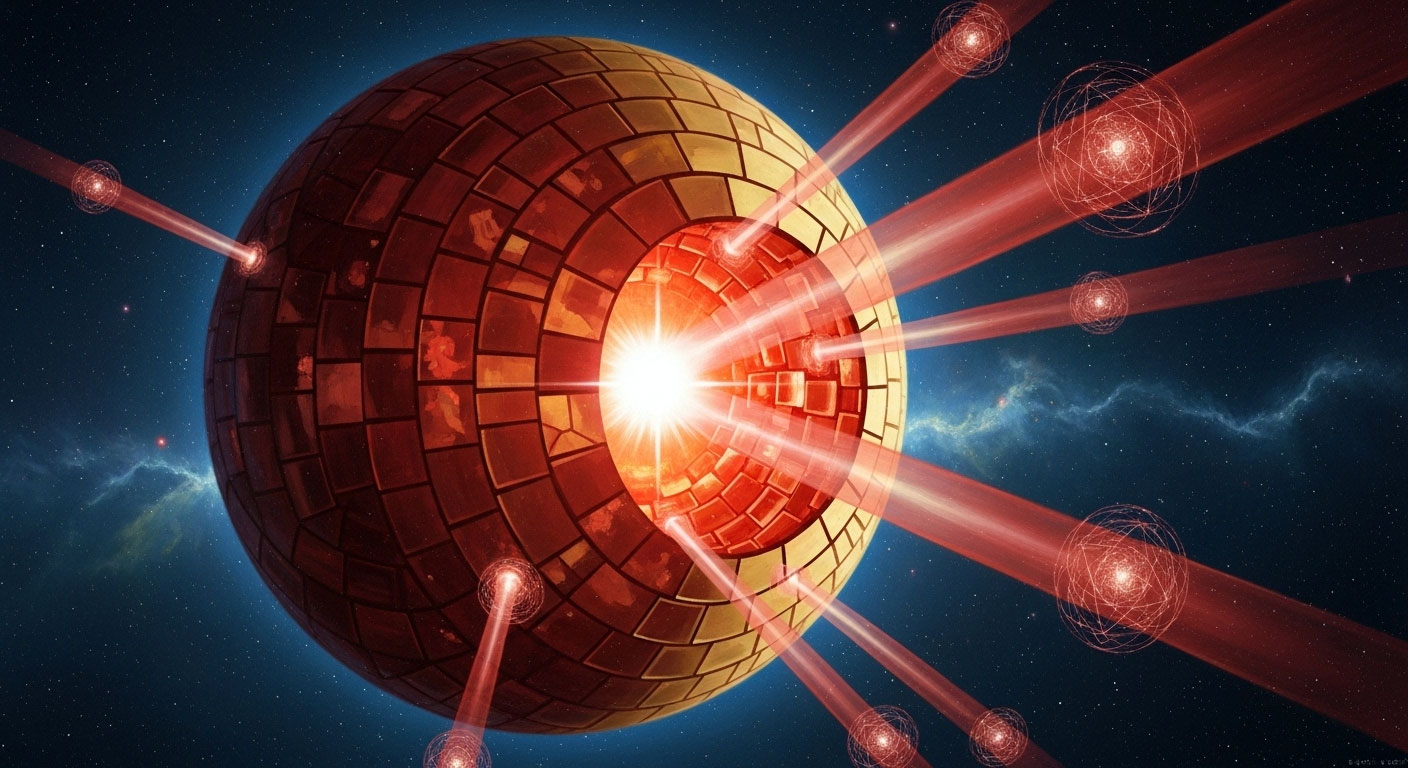

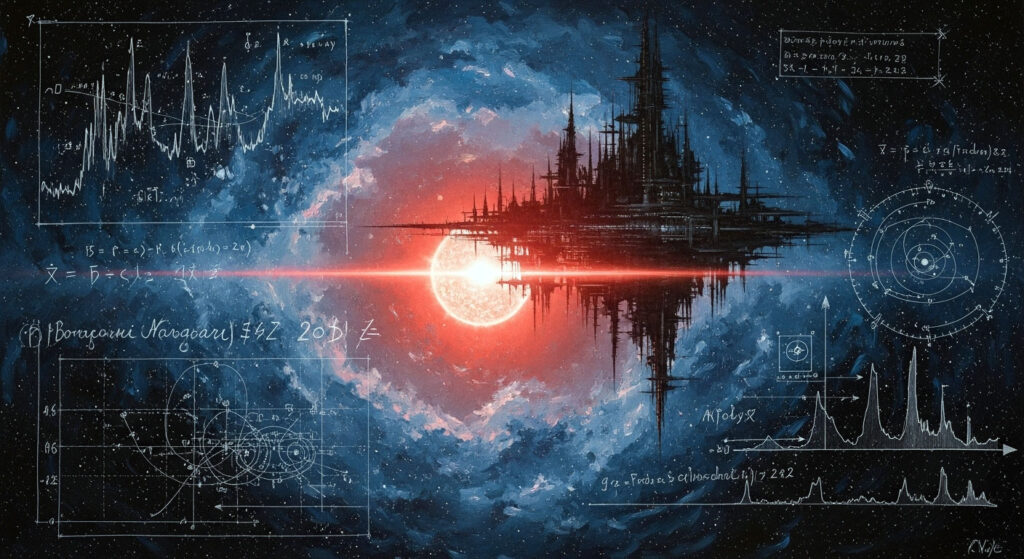

人類よりはるかに進んだ文明は、恒星全体を覆う巨大構造物――ダイソン球を築くかもしれません。

恒星の光を余さず収穫するその仕組みは、SFを超えて現実的な探査対象として議論されています。

特に赤外線天文学は、もし実在するなら「恒星の余熱」を手掛かりに超文明の痕跡を見つけ出せる可能性を秘めています。

ALTERIAは今回、ダイソン球の理論・観測・沈黙の謎を追います。

ダイソン球とは?文明進化の行き着く先

物理学者フリーマン・ダイソンは1960年、文明が恒星のエネルギーを収穫するために恒星を取り囲む巨大構造物を建造すると予言しました。

これはSF的発想ではなく、文明の進化を説明するカルダシェフ尺度の文脈で、恒星規模のエネルギー利用(タイプII文明)を象徴する概念です。

地球文明はまだ惑星規模のタイプIに届いていませんが、ダイソン球はその先の未来像を示す理論的帰結なのです。

赤外線観測が探す恒星の異常

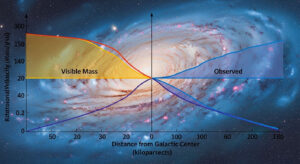

ダイソン球が存在すれば、可視光を遮りつつも吸収したエネルギーを赤外線として放射するはずです。

つまり暗くなった恒星が、赤外線だけ異常に明るければ「人工物の影」を疑えます。

2015年には「タビー星」の奇妙な減光が話題となり、自然現象か人工構造物かを巡る議論が世界に広がりました。

最終的には塵の可能性が有力とされましたが、赤外線天文学が超文明探査の切り札であることを証明した事例です。

候補天体の正体は自然現象か?

恒星の減光や赤外線異常は、惑星の衝突破片や巨大な塵雲でも説明できます。

研究者は複数の波長データを突き合わせ、自然現象と人工構造物を区別しようとしています。

ダイソン球候補とされた星の多くは自然現象と判定されてきました。

しかし、その検証過程で新たな天文学的発見が相次いでいます。

今後AIによる解析や次世代観測機器が導入されれば、人工的なシグネチャを見極められる日が来るかもしれません。

超文明はなぜ沈黙するのか

宇宙が広大なのに、なぜ超文明の痕跡は見つからないのか――これはフェルミのパラドックスと呼ばれます。

ダイソン球が普遍的なら、もっと多く観測されてもよいはずです。

考えられるのは、文明が「赤外線を散逸させない設計」を採用している可能性です。

あるいは、私たちの物理法則の理解を超えた方法でエネルギーを利用しているのかもしれません。

つまり、私たちが探しているダイソン球像は“人類の想像力”にすぎない可能性があるのです。

結論:検出できない設計と人類の未来

ダイソン球は科学と想像力を結びつける究極のテーマです。

赤外線観測は確かに有力ですが、もし文明が「痕跡を残さない方法」を選んでいるなら、永遠に検出できないかもしれません。

それでも人類は望遠鏡の精度を高め続けます。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や次世代赤外線計画は、新たな異常光を明らかにするでしょう。

ALTERIAはこう考えます――「ダイソン球を探す試み自体が、人類の未来像を映す鏡」であると。