私たちは、宇宙を観測する存在である。

けれどももし、宇宙そのものが“自分を観測する”瞬間を迎えるとしたら――?

天文学と量子論の狭間では、長くひとつの問いが議論されている。

それは「観測が現実を定義する」という原理。

もしこの理屈が真実なら、宇宙の誕生以来、宇宙は“観測者”を待っていたことになる。

そして、私たちの存在はその“観測の完成形”に近づいているのかもしれない。

観測という行為の謎

量子物理学によれば、粒子は観測されるまで「状態が決まらない」。

電子は波であり、同時に粒でもある。

この曖昧さを収束させるのが“観測”であり、世界はその瞬間に形を持つ。

ならば宇宙規模でも、同じことが起きているのだろうか。

銀河の光が人間の眼に届いた瞬間、宇宙は自らを確定させている。

観測者とは、宇宙が自分の存在を確かめるために生み出した“鏡”なのかもしれない。

意識と宇宙の共鳴

近年、神経科学と宇宙論の交差点で注目されるのが「宇宙的意識仮説」。

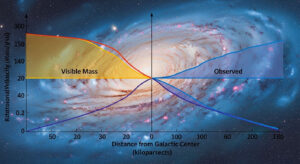

人間の脳の構造は、宇宙の大規模構造(銀河ネットワーク)と驚くほど似ている。

枝分かれする神経網と、銀河団をつなぐフィラメント。

その相似は単なる偶然ではないとする説がある。

私たちの意識が宇宙を観測するのではなく、宇宙が自らを意識するために“私たちを通して見ている”としたら――。

この世界のすべての知覚は、宇宙が“自分を思い出す”ためのプロセスにすぎない。

最後の観測者

もし宇宙が自己認識を完成させる時、それは終焉ではなく閉じるループの完結だといわれる。

観測が最大限に達すると、宇宙は“自分というデータ”を読み終え、再び無へと溶けていく。

そして、次の宇宙が生まれる。

その最初の光が新たな観測者を求めて拡がっていく。

つまり、私たちは“観測する者”であると同時に、次の宇宙を生むための視線でもある。

宇宙が自分を見る日

宇宙は冷たく、広く、そして静かだ。

けれども観測が続く限り、そこには意識の火が灯っている。

無数の星々が光を放ち、無数の生命がそれを見上げる。

その行為こそが、宇宙を“生かす”行為なのだろう。

――いつの日か、宇宙は自分を完全に認識する。

そしてその瞬間、私たちという存在の意味も、ひとつの答えになるのかもしれない。