心停止の瞬間に見える「光のトンネル」や「自分の体を見下ろす感覚」。

こうした臨死体験は、古代から現代に至るまで多くの人に語られてきました。

宗教的には「来世の証」とされる一方で、科学は脳の働きによる幻覚と解釈します。

ALTERIAは、臨死体験を科学と文化の両面から掘り下げます。

臨死体験で語られる典型的な光景

臨死体験の報告には共通点があります。

光のトンネル、亡くなった人との再会、浮遊感、時間の喪失感などです。

これらは文化を超えて語られ、宗教や神話にも結びつけられてきました。

しかし同時に、体験内容は人それぞれの信仰や環境によって色合いが変わることも知られています。

つまり、臨死体験は普遍的でありながら個別性も強い現象なのです。

脳科学が示すメカニズム

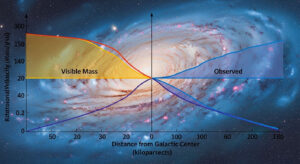

一方で脳科学は、臨死体験を幻覚と説明します。

脳が酸素不足になると、視覚野に異常な電気活動が起こり、光のトンネルが現れると考えられています。

また、体外離脱感覚は脳の空間認識を担う部位が錯覚を起こすためです。

さらに、脳内でエンドルフィンが放出されることで「安らぎ」や「至福感」が生じるという仮説もあります。

つまり、臨死体験は極限状態の脳が生み出す防御反応なのです。

宗教と文化が与える解釈

宗教は臨死体験を「死後の世界の証」と解釈してきました。

キリスト教では天国、仏教では浄土との関連が語られます。

文化的背景が強く反映されるのは、臨死体験が単なる脳の現象にとどまらないことを示しています。

つまり、体験そのものは科学で説明できても、意味づけは社会や信仰が決定するのです。

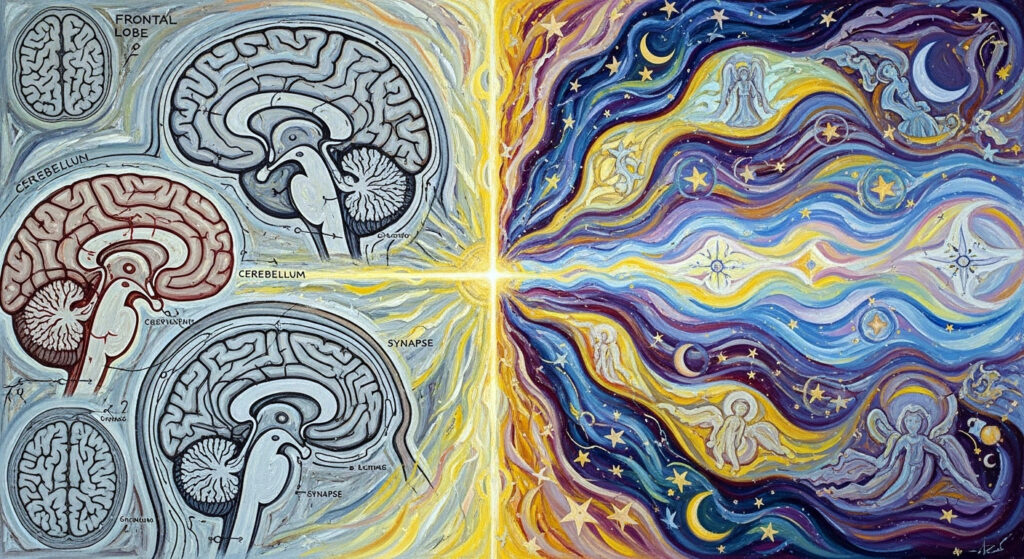

光の向こうにある問い

臨死体験は、科学と宗教が交わる境界領域にあります。

脳の幻覚なのか、それとも未知の世界の入口なのか。その答えはまだ出ていません。

ただひとつ確かなのは、こうした体験が人間に「生と死の意味」を深く考えさせるということです。

光のトンネルの向こうにあるものは――

結局、私たち自身の解釈に委ねられているのかもしれません。