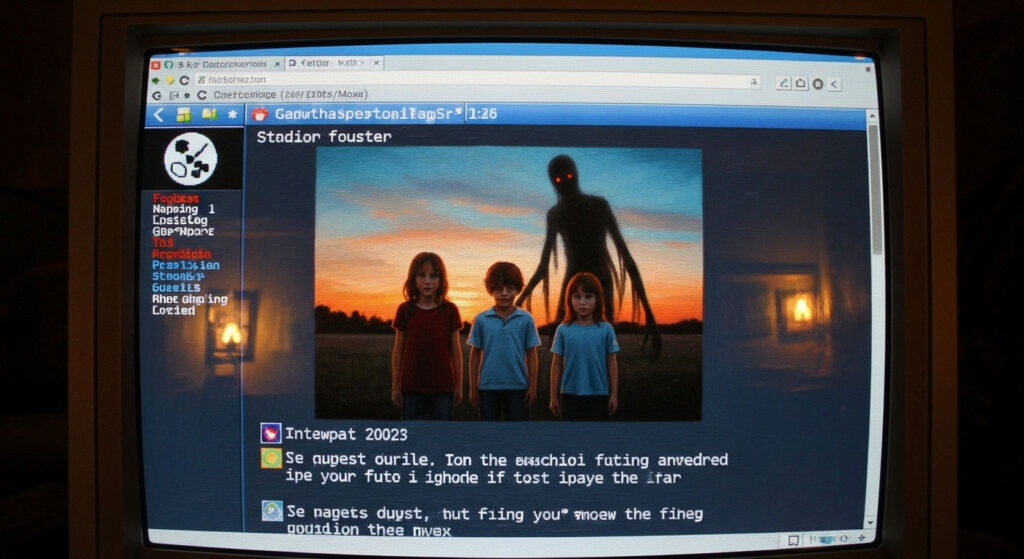

インターネット掲示板から誕生した都市怪異「スレンダーマン」。

背が高く顔のない影として描かれ、やがてホラーゲームや動画作品に広まりました。

しかし次第に、その存在は現実の事件にも影響を及ぼしていきます。

ALTERIAは、ネット発の怪異が神話化し、社会に浸透していく過程を探ります。

起源は小さな投稿から

スレンダーマンが登場したのは2009年。

掲示板「Something Awful」で行われたフォトショップコンテストが始まりでした。

冗談として加工された写真に、異様な長身の影が写り込んでいたのです。

その後、複数のユーザーが新たな証言や物語を付け加えました。

つまり、この存在は共同創作によって成長した怪異だったのです。

拡散を加速させたネット文化

YouTubeのホラーシリーズ「Marble Hornets」が公開されると、一気に拡散が始まりました。

さらにゲーム「Slender: The Eight Pages」も登場し、人気は爆発的に広がります。

SNSや匿名掲示板では二次創作が次々と生まれました。

その結果、虚構と現実の境界は急速に薄れていったのです。

現実に及んだ影響

やがてスレンダーマンは、フィクションを越えて現実に入り込みました。

2014年、アメリカの少女二人が同級生を襲撃し、「従わなければならない」と語ったのです。

この事件は、ネット発の怪異が人間の行動を左右し得ることを世界に示しました。

その後も映像やゲームは増え、恐怖と模倣が循環を繰り返していきます。

私たちへの警告

スレンダーマンは、ネットの共同創作が持つ力を体現した存在です。

しかし同時に、虚構が現実へとにじみ出す危険も示しました。

つまり、物語と現実の境界を引く責任は、受け手である私たち自身にあります。

ネットから生まれる神話が力を持つ時代、どこまでを信じ、どこからを疑うかを意識し続ける必要があるのです。