「私、きれい?」――その問いとともに現れる“口裂け女”。

1970年代後半、日本中の小学生を震え上がらせた都市伝説です。

だが今、SNS上では再びこの怪異が語られています。

ALTERIAは、昭和に生まれた怪異が令和に蘇る理由を探ります。

昭和に広まった恐怖の連鎖

口裂け女の噂が最初に広まったのは1978年ごろ。

「マスクをした女が子どもに『私、きれい?』と聞き、答え次第で襲う」という話が学校を中心に爆発的に広がりました。

新聞やテレビでも報道され、親たちは外出禁止を呼びかけました。

この社会現象は、当時の日本に漂っていた不安と同調圧力の象徴でもあったのです。

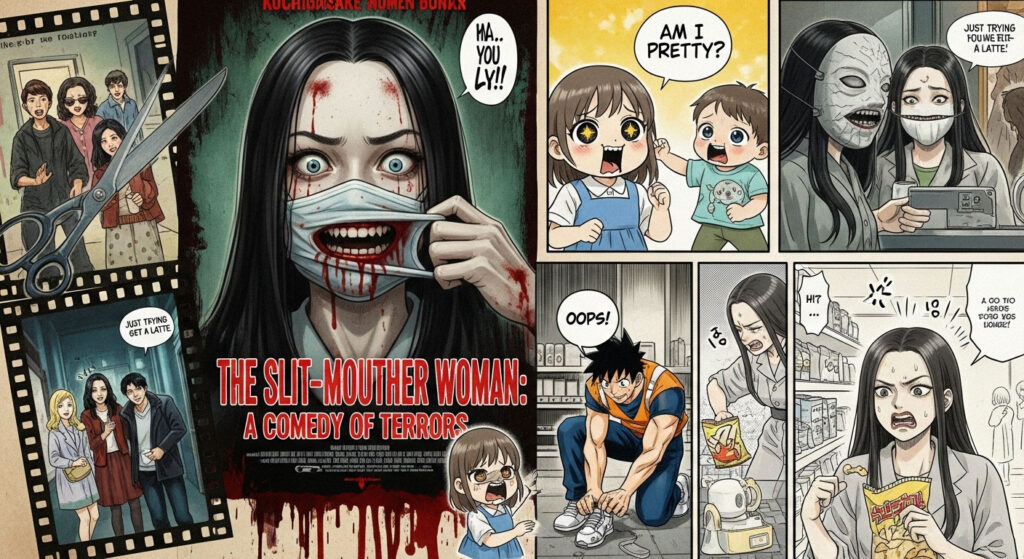

平成を経て変化した怪異の姿

その後、口裂け女は次第に姿を変えていきました。

漫画や映画ではホラーのアイコンとして描かれ、バラエティ番組ではネタ化されます。

しかし、笑いと恐怖が共存するその存在は、時代が怪談を“娯楽”に変えた証でもありました。

さらに、インターネットの普及によって「写真加工アプリ」や「動画エフェクト」でも再現され、デジタル文化の中で再び息を吹き返しました。

令和に蘇る理由

現代のSNSでは、若者が「口裂け女チャレンジ」や「フィルター怪談」として怪異を演出します。

ここでは恐怖よりも“共感”や“共有”が重視されているのです。

つまり、口裂け女は恐怖の対象から、自己表現のモチーフへと変化しました。

時代が変わっても「見られること」「評価されること」への不安は変わりません。

その心理が、この怪異を再び浮上させているのです。

怪異が映す社会の鏡

口裂け女は、単なる都市伝説ではありません。

外見への不安、他者の視線、社会的プレッシャー――。

それらを形にした「集合的な恐怖のシンボル」なのです。

昭和の路地裏から令和のSNSまで、彼女の姿は形を変えて生き続けています。

怪異とは、時代が自分自身を映すための鏡なのかもしれません。